カウネット×MonotaRO共催ウェビナー 【企業ご担当者様登壇!】 TOTOが取り組む間接材の購買プロセス改革

2023年12月6日にカウネット×モノタロウ共催ウェビナーがオンラインで開催されました(アーカイブ配信を12/11-12/31に実施)。本ウェビナーでは、間接材調達購買のプラットフォーム「べんりねっと」を提供するカウネット、べんりねっとにパンチアウト連携可能なカタログ購買サイトであるモノタロウ、そして両サービスをご利用いただいているTOTO株式会社様(以下、敬称略)による3社事例対談が展開されました。本レポートでは、事後アンケートで参加者の91%が満足との評価をいただいた当ウェビナーの本編で語られた、購買プロセスの改善やコスト削減などの成功の秘訣のポイントについてまとめてお伝えいたします。

【目次】

山中 新二

TOTO株式会社 サプライチェーン推進本部 購買企画部

中村 厚

株式会社カウネット 営業本部 ソリューション営業 3 部第1営業グループ グループリーダー

平佐 京三

株式会社MonotaRO エンタープライズセールス部門 部門長

司会:

株式会社カウネット 営業本部エージェントマーケティング部 運営グループ

吉田 恵

冒頭では、司会の吉田氏からセミナーの背景について説明いただきました。

【第一部】TOTOのお取組み概要について

(間接材購買に関する現在の取り組み状況)

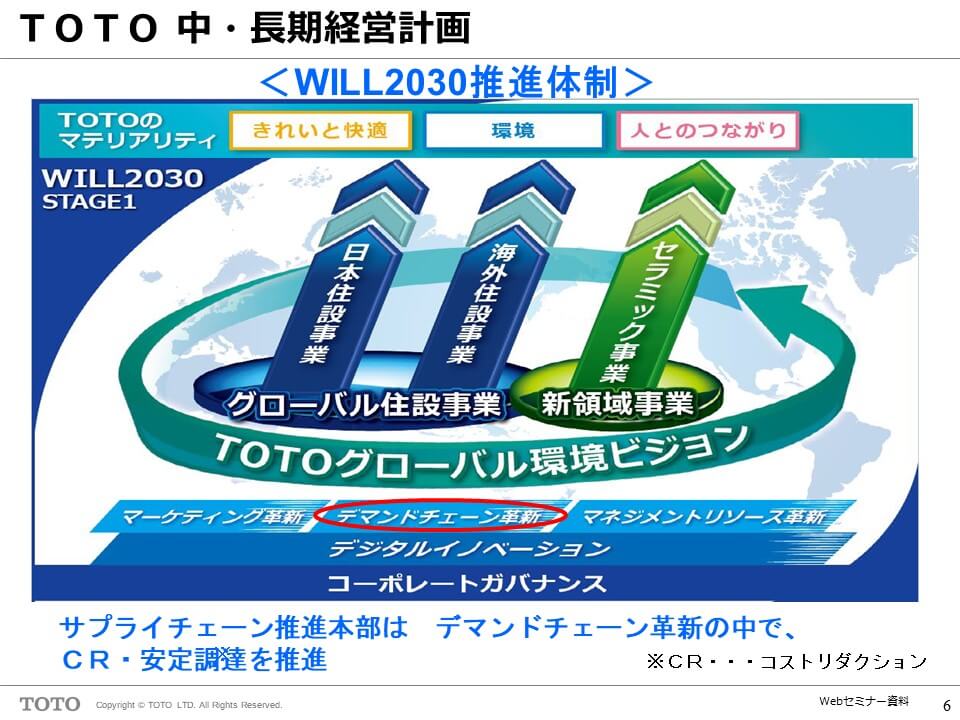

TOTO山中氏から最初にTOTOグループの中長期経営計画をお話いただきました。

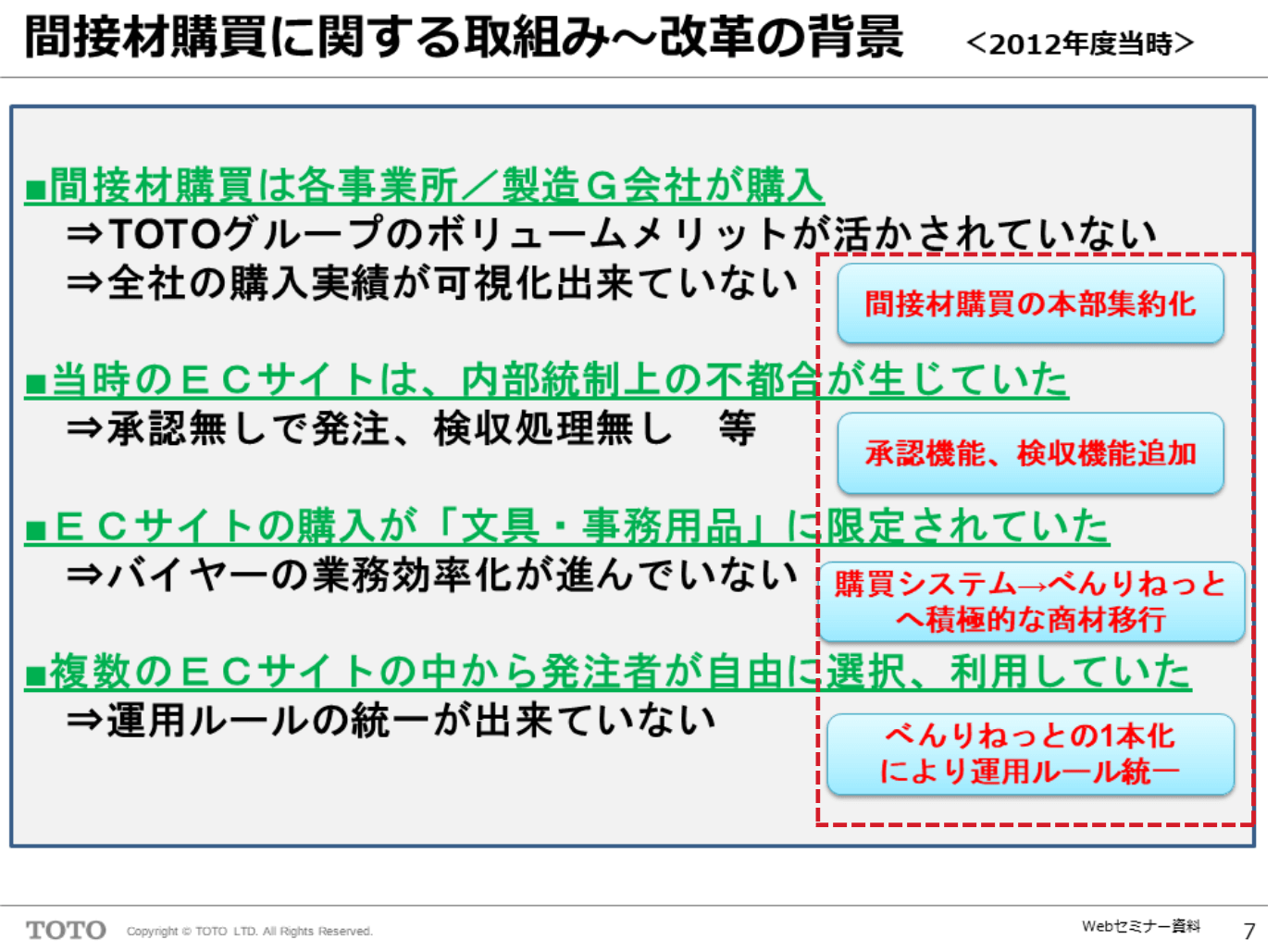

ここで山中氏より、本セッション前半の本題である間接材購買改革の背景(2012年度当時)についてお話いただきました。下記4つの課題解決のため、購買統制をベースとした最大限のCR(Cost Reduction:コスト削減)・安定調達を果たし、効率化につなげていくことをベースに、解決策(スライド赤枠部分)を実践されました。

また、購買統制にあたり、以下のように間接材購入時の優先順位も明確にし、社内に浸透させました。

- 1.べんりねっとの利用:登録内容は事前に購買部門が査定済み

- 2.購買システムの利用:バイヤーによる競合見積り・査定の実施

- 3.経理処理による支払:購買部門が事前確認しているサービス費用、公共料金等

2012年ECサイト再構築以来べんりねっとの購入金額推移は、10年で3倍を超えるまで拡大しました。現在ではTOTOグループの購買業務における基幹システムの一つとなっております。また2023年5月よりモノタロウを新たに連携し、より良いサイト改善につなげています。今後は更なるDX化を推進し、業務プロセスを自動化・効率化して付加価値業務への移行に取り組んでいきたいとお話いただきました。

【第2部】TOTO×モノタロウ×カウネット

パネルディスカッション

セッション後半のパネルディスカッションでは、4つのトピックについてさまざまな観点から深堀りしていきました。

- ディスカッション①購買改革のこれまでの道のり

-

ここでは、TOTOにおける購買領域の状況、課題を受けて実施された取り組み、特にご苦労された点を伺いました。

山中様は、改革の背景や新たな運用ルール、および改革によって全社にもたらされるメリットについて、改革実行前に事業所ごとに直接訪問の上ご説明されたそうです。その変革で最も苦労されたこととして、社内浸透を挙げておられました。経営層が出席する全社的な購買会議にて事業所ごとの移行率を報告し、なかなか移行が進まない事業所には経営層の方からトップダウンで指示をしてもらうなど活動を行い、約1年で全社浸透を実現されました。

- ディスカッション②購買改革の直近の課題とそのお取組み内容について

-

ここでは、TOTOにおける購買改革の取り組みの中で、モノタロウ接続のターニングポイント、活用がどのような効果をもたらしたかを伺いました。

山中氏:

前述のように、購買統制の徹底を図るため半期ごとに経理データをチェックしています。実績データを分析してみると、実際現場の方はモノタロウ一般サイト(https://www.monotaro.com/) から購入している案件が散見されました。その商材を調べると、べんりねっとでは掲載がされていなかったロングテール品が多くありました。現場での請求書払いをなくしたい思いがあったため、実際これをカバーできるのはモノタロウサイトしかないと考えました。また、当時はAmazon Businessも一緒に検討はしていましたが、最終的にはモノタロウサイトの方が使いやすいと判断しました。また、べんりねっと内のサイト間一括検索機能(べんりねっと内で重複する商材があった場合、容易にコストが比較できる機能)のリリースが同時期だったため、このタイミングでモノタロウを導入しました。

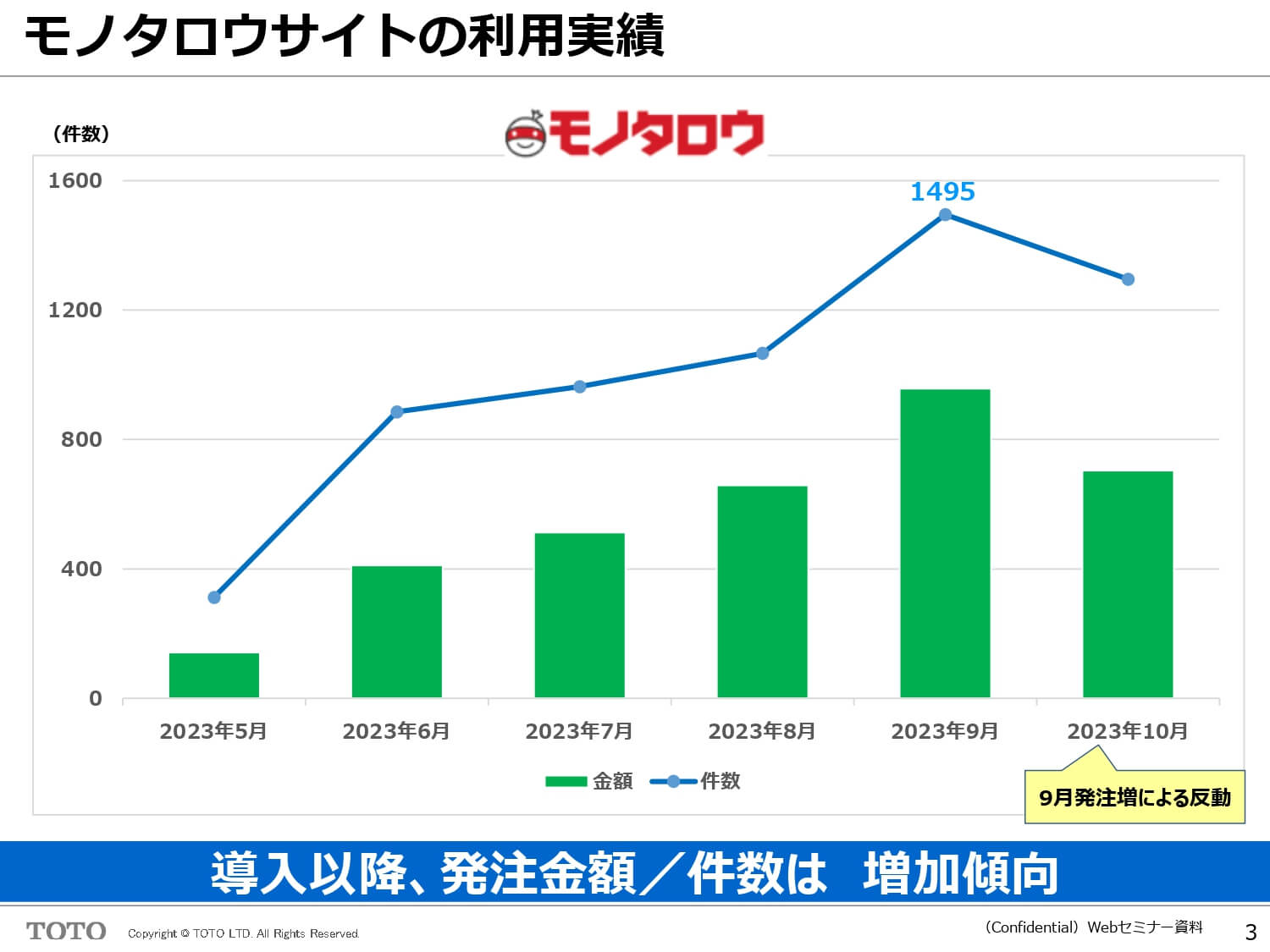

実際、モノタロウを導入した月から全社的に利用されています。グラフでは10月の発注金額が減少していますが9月度の一時的な反動によるもので、毎月の発注金額発注件数は増加傾向です。前年同月と比較しても経理処理は60%削減できているため、効率化の面での効果が出ていると思います。コスト削減についても、モノタロウのPB(プライベートブランド)品が安いため、今後、現場にはPB品を優先して誘導したいと思っています。 平佐氏:

平佐氏:

大企業のPB比率は、購入金額に対して平均約13%、高いお客様ですと20%を超えるお客様もいらっしゃいます。TOTO様でも今後20%を目標にしていただくことで、具体的なコスト削減に繋がっていくと考えています。モノタロウでは、PB品への誘導施策として置き換えリストの作成、PBサンプル品の無償配布など様々なご支援させていただきたいと思っています。

- ディスカッション③継続的に効果を出し続けるために必要なこと

-

最後のディスカッションでは、継続的に効果を出し続けるための定期的なお取組みをお伺いしました。TOTOでは半期に一度の頻度でべんりねっと全体の報告を上位にしています。毎月のべんりねっとの実績の明細は、社内共有サイトに掲載しており、全社員が閲覧できるようにしています。山中様は毎月サプライヤ毎の発注金額の推移をはじめ、特に購買統制やCR、効率化をポイントに毎月分析しています。

また、べんりねっと・モノタロウを利用し役立てている機能やポイントをお話くださいました。山中氏:さらに、カウネット・モノタロウ各社からは、TOTOの購買のお取り組みの特徴について語っています。

モノタロウは商品登録数が多いため、べんりねっとで発注できる商品の幅が拡大しました。べんりねっとは、弊社の状況に応じた新規商材やサプライヤ追加ができる柔軟なシステムだと思います。平佐氏:

TOTO様は、統制力がとにかく高いイメージですので、この統制力を高めるっていうのは非常に重要だと思っています。長年かけてべんりねっとという仕組みを活用して取り組んでこられた結果、現場にこのべんりねっとが根付いている状態を作ることが非常に大切だと思っています。

今回、TOTO様に注目いただいたポイントとして、2,000万点というモノタロウ取扱商品データをべんりねっとに連携することによって、間接材のカバレッジを高めると統制力も高まります。また、データの領域も広がるため、分析ができるようになってくると戦略的な調達も可能になると思います。中村氏:

新たな取り組みをされようとする際、裏づけまできっちり検証されて始める点です。TOTO様は現場のお声を収集・整理した上での実行を最初の一回だけでなく、20年間継続している点は参考になると思いました。

- ディスカッション④今後の課題と取組みついて

-

今後のTOTOの間接材購買の取り組みとして、物品だけでなく、サービス費用や役務費用もべんりねっと化できないか検討していきたいと語っていただきました。

最後に、ご登壇の3名からそれぞれ聴講者に対しメッセージをいただきました。平佐氏:

間接資材は種類が非常に多岐にわたり、多くの課題があります。この領域をうまくDXしていただくことで、CSRや生産向上効果が見込めます。今回のTOTO様のように、コスト意識の高いお客様に対しても、我々はそのコスト削減改革のご提案など支援していきたいと思っています。中村氏:

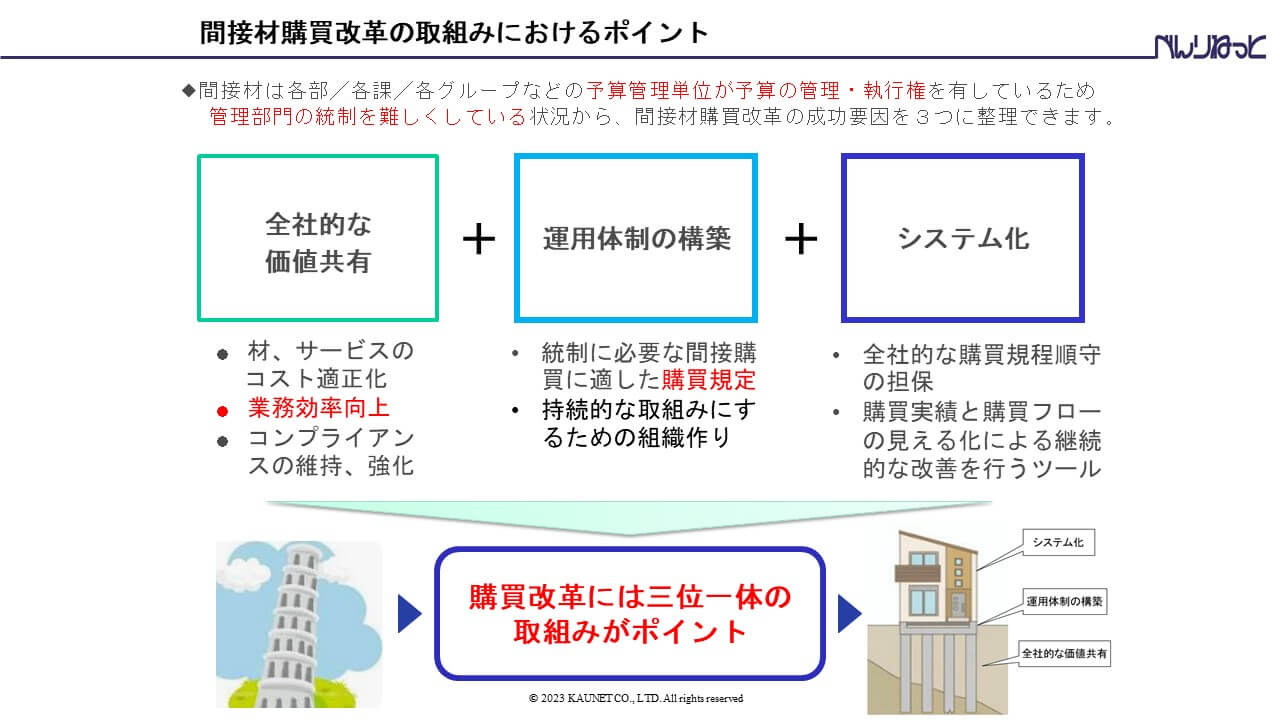

TOTO様のお取組みからわかるように、間接材購買で成功する秘訣は三位一体による機構改革が欠かせない点だと思います。システムを導入する際に間接材購買の改革が全社的な課題にできているか、運用の体制は十分かを点検してからでないと全社的かつ継続的な取組みにできず、システムだけを導入した状態(砂の上に建造物を建てるイメージ)になるのでご注意いただきたいと思います。 山中氏:

山中氏:

製造業を取り巻く環境は常に変化しております。原材料の高騰や為替問題、物流の2024年の問題など直面している課題は、決して生産直接材だけに限らず、間接材購買も同じだと思っています。そのため、今までと同じやり方をしても、同じ答えは出てこないと思っていますから、間接材購買業務においてもハード・ソフト両面で継続した購買改革が引き続き必要だと考えております。

総括

当日のご聴講者も非常に多く、大多数の方が最後までご聴講頂きました。事後アンケートでは、同業種の課題解決のプロセス、購買改革の取り組みを知れてよかったというお声が多く、企業で購買に関わる方が購買改革プロセスにご興味を持たれていることを感じました。

今後も企業の購買DXを推進する事例をご紹介していきたいと考えております。日本の成長を支える大企業様の購買DX・改革実現に微力ながらお力添えしていけましたら幸いです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

コクヨさんからファーストユーザーとしてお声がけいただいたのがきっかけで、1998年からべんりねっとを利用しております。当時は複数のECサイトを併用しておりまして、べんりねっとはその中の1つでありました。当時、そのような間接材購買状況を踏まえて、「①間接材購買方法の変更」「②ECサイトの再構築」2つを変革しました。

①間接材購買方法の変更

各々の事業所ごとに発注をしていたため、同一商材であったとしても事業者間で価格差が発生していました。そのため、間接材の発注を本部に集約し、各事業所ごとの実績データを全て分析、細かく商材ごとに全国集中購買とエリア集中購買にシフトしました。それぞれの商材に対して最適な購買方法を検討し、全国集中購買とエリア集中購買のどちらが弊社にとって有利な購買ができるのか、棲み分けを行いました。

複数のECサイトをべんりねっとに一本化し、商品の拡大やTOTO標準品の特別価格登録を行いました。最終的にはバイヤーの業務効率化、各事業所の経理処理も大幅に削減されました。また、ECサイト上の運用ルールの見直しもでき、購買統制強化も図れました。さらには、グループ全体でのボリュームメリットを生かしたコストも導き出すことができました。