企業のデジタル変革に対峙する

リーダー向け1DAYオンラインイベント

「MonotaroDAY for Enterprise 2023 Spring」

イベントレポート ~Keynoteセッション2 積水化学工業が実践する全社デジタル変革のビジョンと道のり~

モノタロウ大企業向けサービス主催のオンラインカンファレンス「MonotaRO Day forEnterprise」が、2023年5月25日に開催されました。(アーカイブ配信を6/1-8/31に実施)このイベントでは、調達・購買プロジェクトを最前線でリードしている有識者の声を通して、調達・購買デジタルシフトに本格的な着手ができていない企業様、社内浸透にお悩みの企業様へ向けて導入・活用事例やノウハウをコンテンツとしてお届けしました。

当日は企業のさまざまな業種・部門からご興味をいただき、多くの皆様にご視聴いただきました。

本レポートではKeynoteセッション2「積水化学工業が実践する全社デジタル変革のビジョンと道のり」についてダイジェストレポートをお伝えします。

高原 徹

積水化学工業株式会社

デジタル変革推進部 ビジネスプロセス変革グループ

デジタルソリューション推進室長 部長

小関 貴志

Coupa 株式会社

代表取締役社長

モデレータ:

株式会社MonotaRO 執行役副社長

エンタープライズビジネス、マーチャンダイジング管掌

久保 征人

積水化学工業様の購買DXプロジェクトご紹介

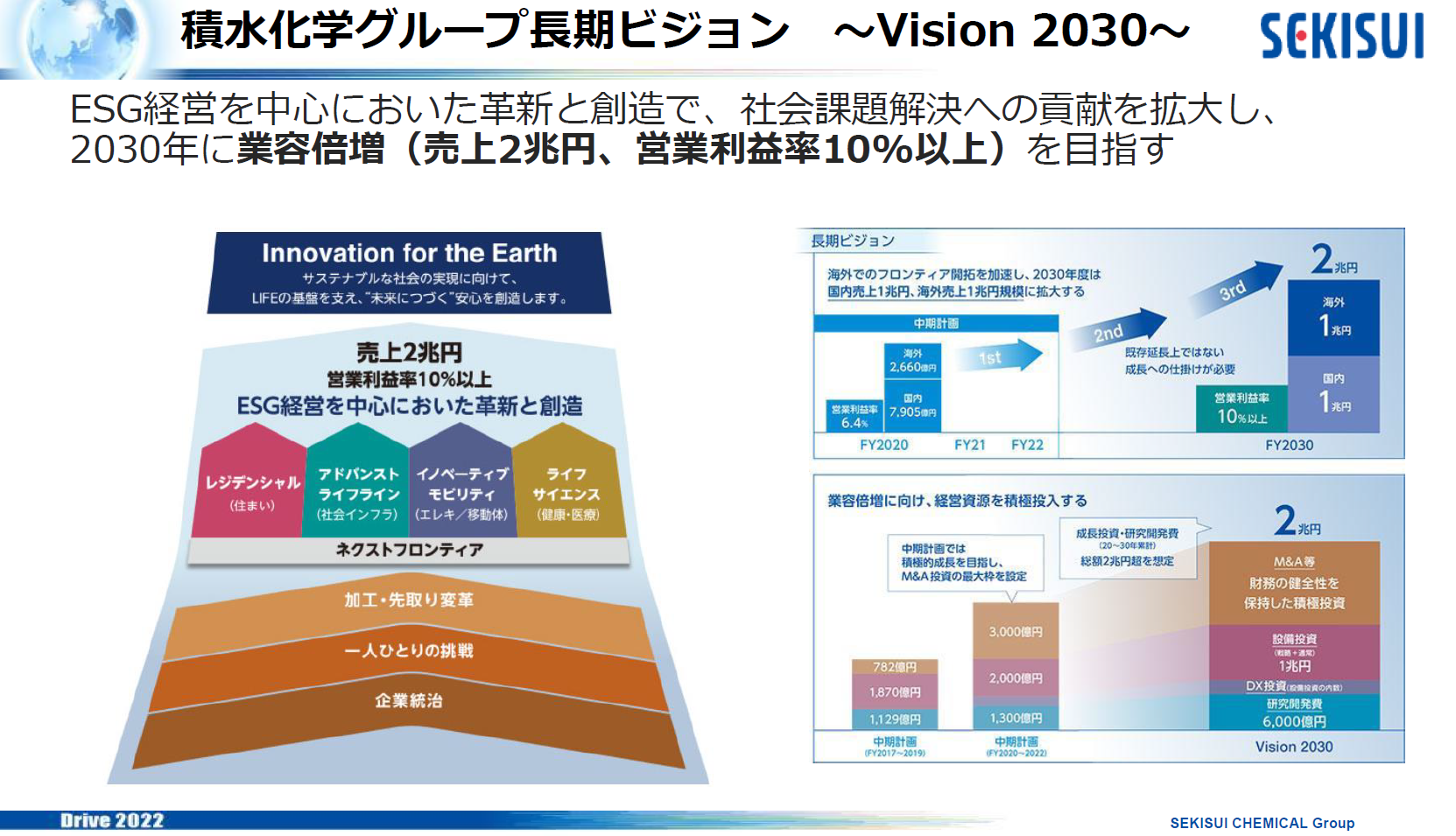

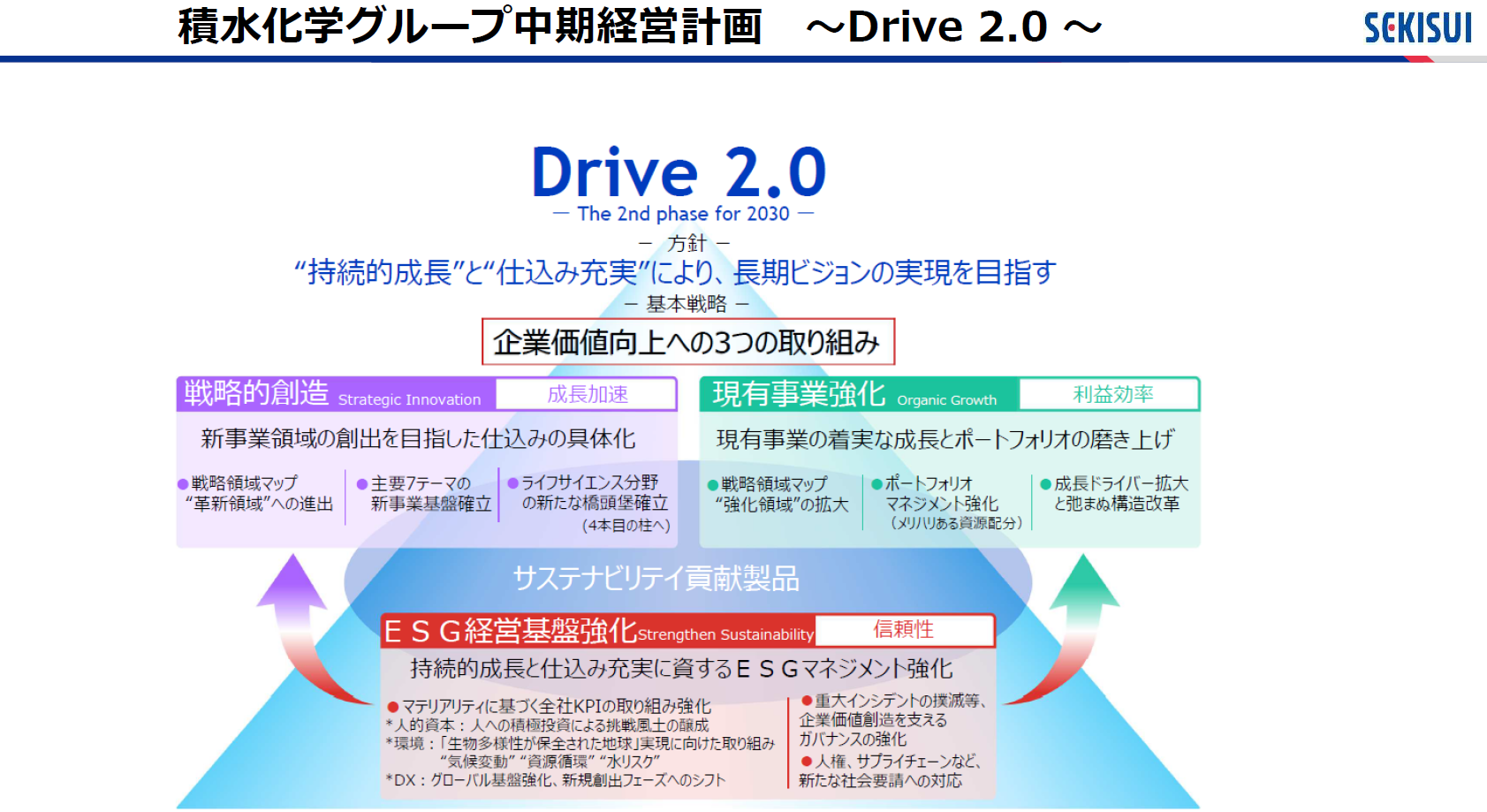

冒頭に積水化学工業高原氏から積水化学グループの長期ビジョン・中期経営計画から、DX投資を始める最初のきっかけをお話いただきました。

実際に積水化学工業のDXを始めるきっかけである4つの危機意識をお伝えされていました。

- 性善説の限界:社会的要請が非常に高度化し、経営環境が変化に適応できなくなる

- 人手の限界:労働力低下で現業が維持できなくなる

- 自前主義の限界:グループ・グローバル最適視点で迅速・適切な経営判断ができない

- 市場変化についていけないと、収益力低下、ビジネスそのものができなくなる

これら外部環境の変化に対して、従前のやり方では継続的な競争の維持・強化が困難になるため、これら4つの危機意識を社員全員に共有し、DX推進がスタートされました。

そこで、グループ全体のデジタル変革(DX)として下記2点の領域における取組が先行着手されることになりました。

- 購買:グローバルでの購買業務の標準化と取引データの可視化

- 営業・マーケティング:効率的な業務モデルの標準化と業務プロセスの見える化

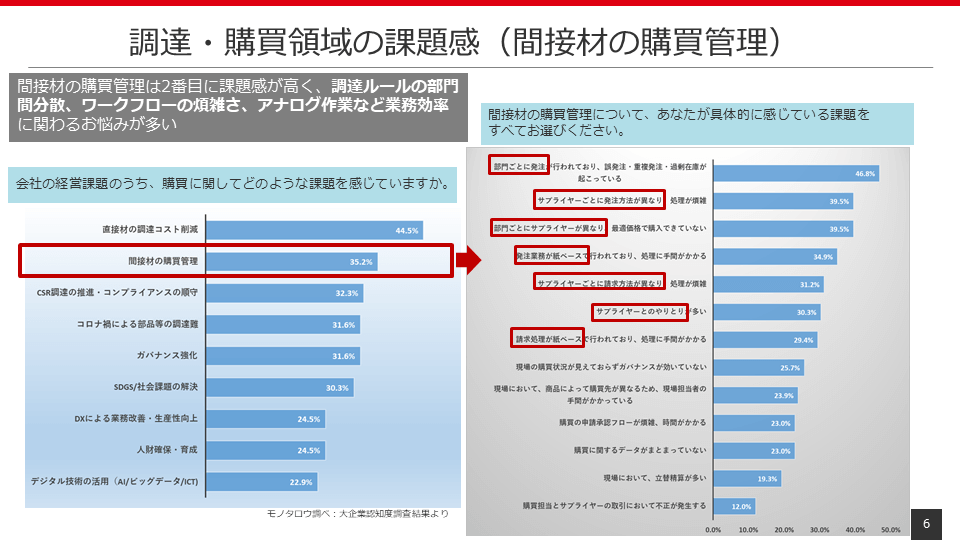

ここで高原様より、本セッションのテーマである購買に注力した理由を以下3つ挙げ、結果としてデジタル化による恩恵が大きい購買領域の改革に先行して着手されたことをお話いただきました。

- ガバナンスの強化:安心して購買活動ができる環境の構築により、拠点ごとの努力に依存せず全体最適化を目指す

- 次なるDX原資の獲得:削減したコストやリソースを次なるDX投資に活用

- DXへの求心力獲得:購買はデジタル化によって効果が出た先行事例も多く、購買での成功が積水グループ全体のDX推進の求心力になり得る

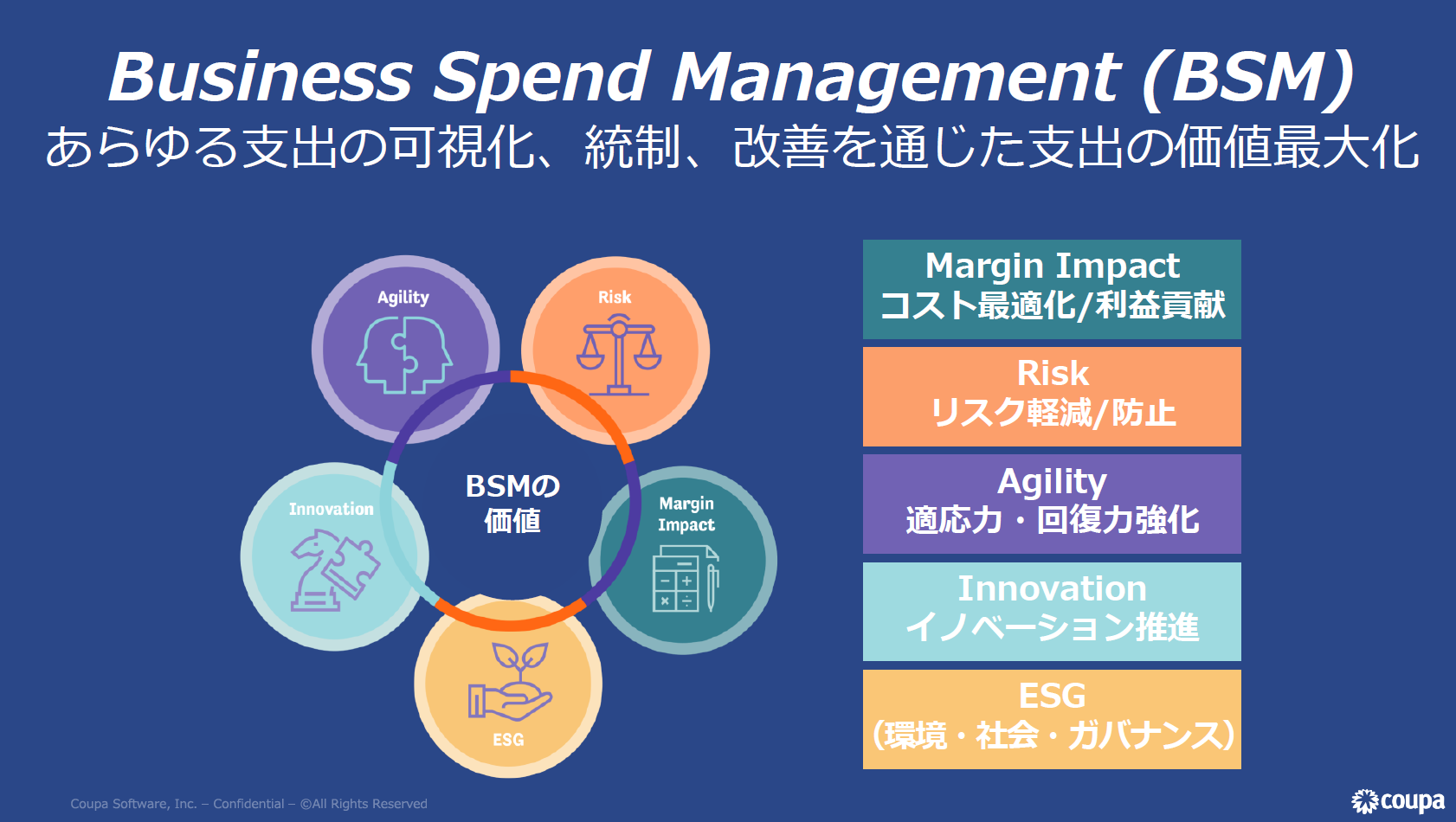

Coupaソリューションのご紹介

次に積水化学工業様の購買DXのベースプラットフォームとしてご利用されているCoupaのソリューションについて小関様より紹介をいただきました。

セッション後半のパネルディスカッションでは、積水化学工業における購買改革のこれまでの道のりと今後の取り組みの2つのトピックについて、さまざまな観点から深堀りしていきました。

パネルディスカッション

- ディスカッション①購買改革のこれまでの道のり

-

ここでは、積水化学工業における購買改革の取り組みがどのように推進されてきたのか、またその中でモノタロウのご活用がどのような効果をもたらしたかを伺いました。

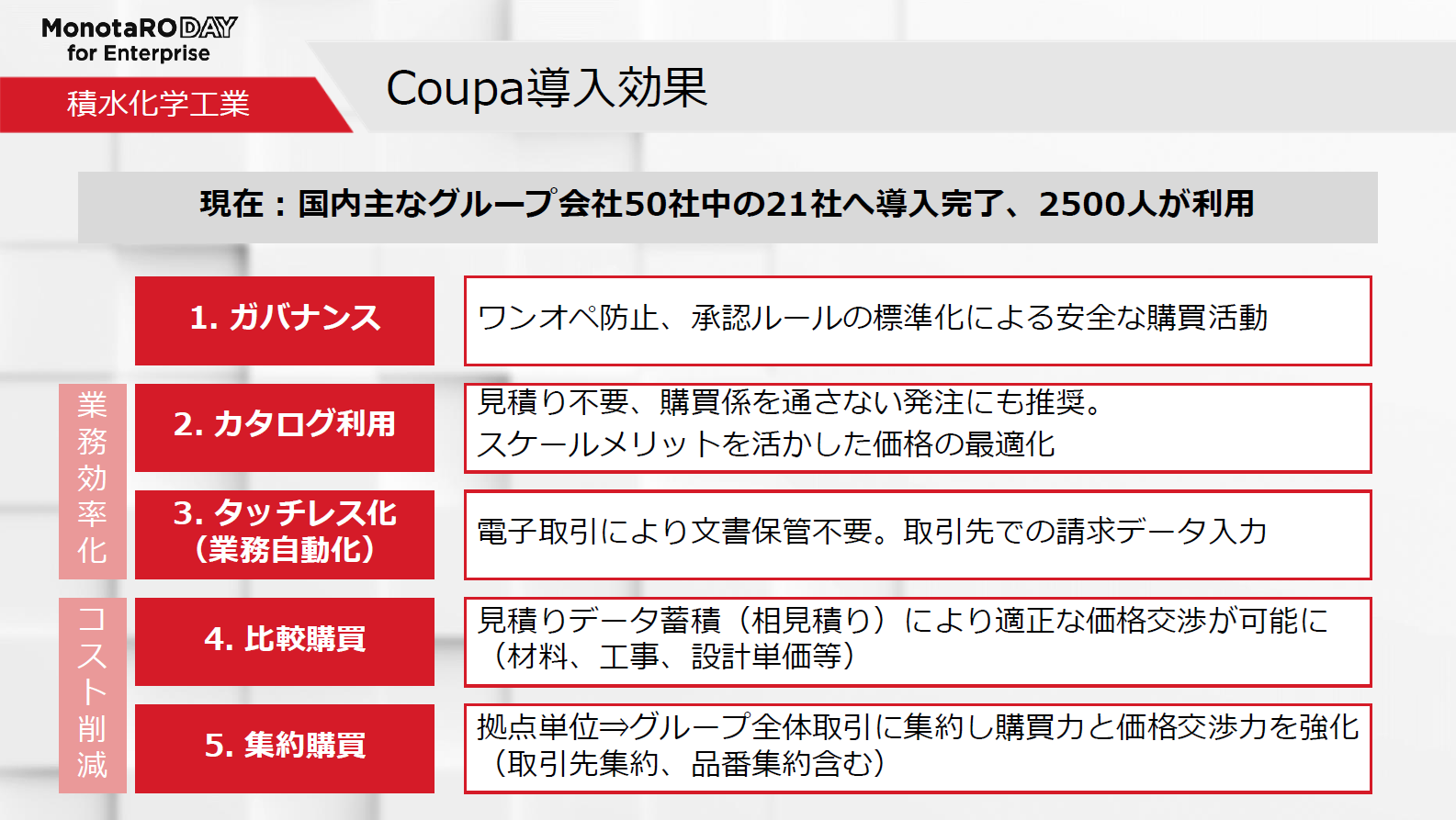

さらに、パンチアウトサプライヤとしてのモノタロウ導入効果、会社全体での統制を推進していくうえで重要なポイントについてご説明いただきました。積水化学工業高原氏:

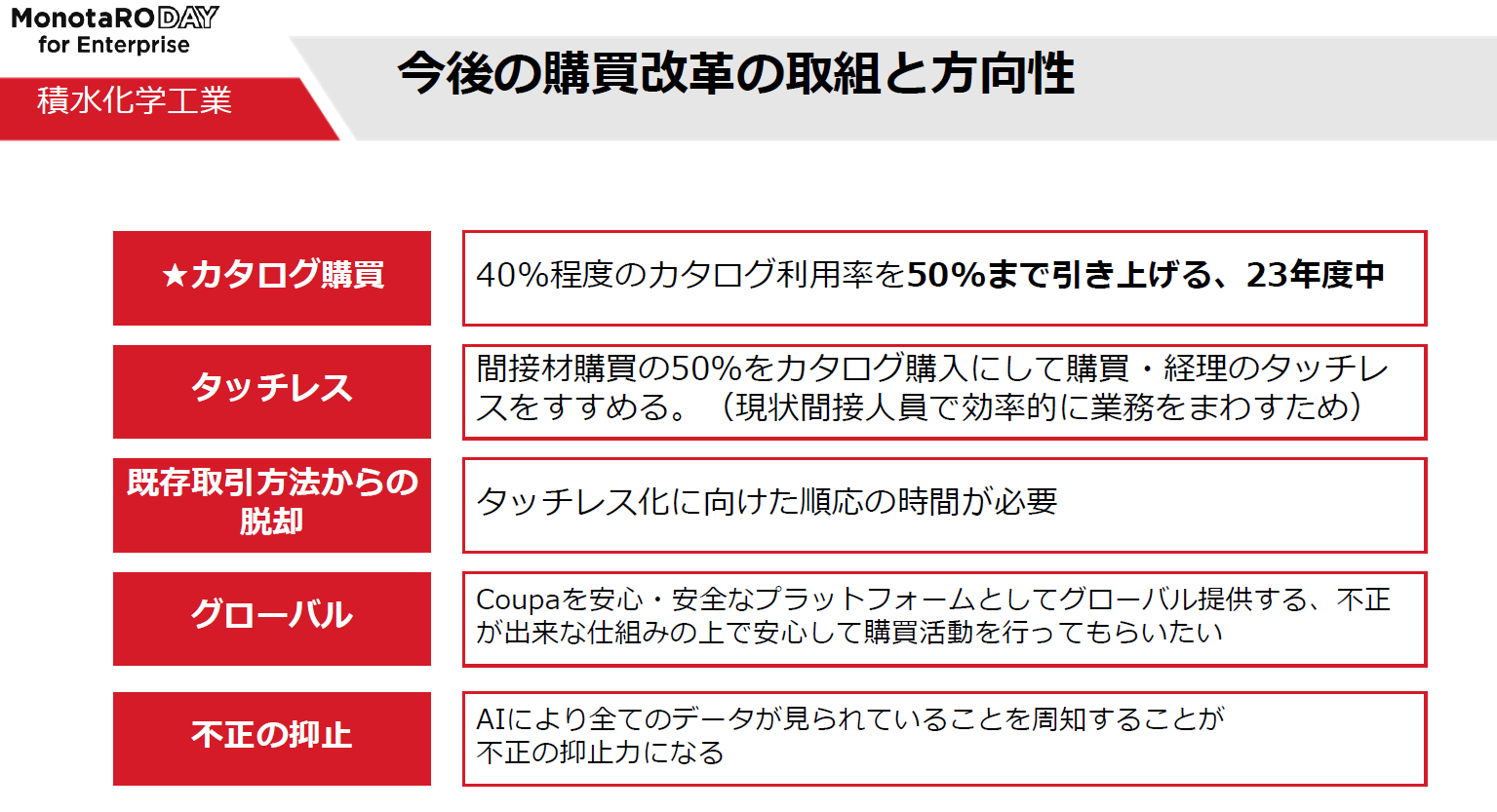

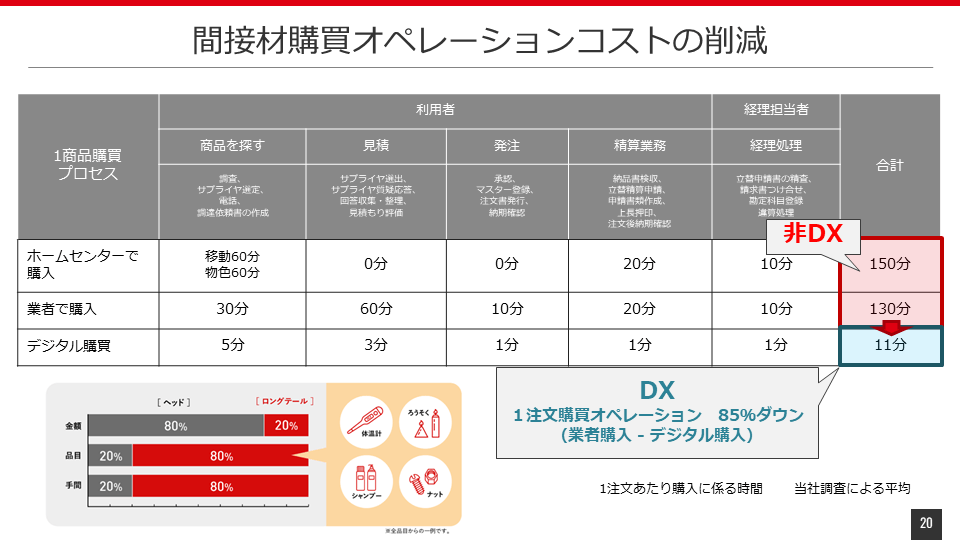

この5項目で特に「タッチレス化」は特に重要なポイントと認識しています。先ほど申し上げた「業容倍増」を目指しながらも社員が残業せず高い生産性を上げるためには、まずはタッチレス化によりカタログ購買を50%まで引き上げていきたいと考えています。

積水化学工業高原氏:

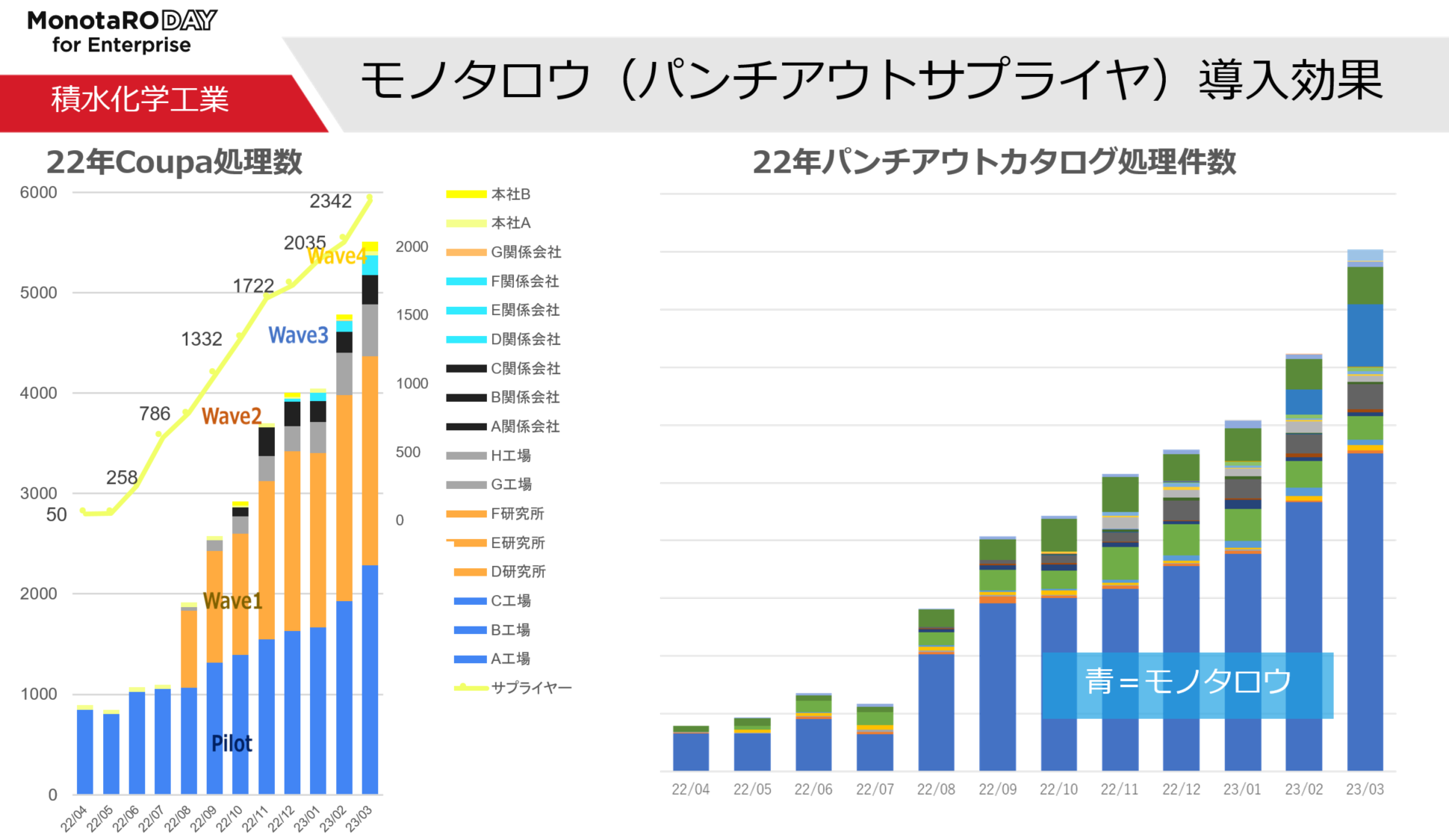

左の図では、我々50社をWAVE8に分けて導入しました。最初のスタート(ブルー部分)は低かったですが、幾つかの研究所(オレンジ部分)に導入してもらい、徐々に伸びていきました。また、折れ線グラフは、電子取引可能なサプライヤの推移を示していますが、スタートの50社から現在は2,300社まで増加しています。

右の図では、カタログでの購入処理件数で、青がモノタロウを示しています。

一番最初に工場が導入したのはモノタロウで、今でも大半がモノタロウを導入、利用しています。社内での取り組みとしては、トップマネジメントからのメッセージとその成功の事例化を進めました。

2020年、社長を含む全カンパニープレジデントを筆頭にDXへの取り組みをスタートさせましたが、その思いがなかなか最初は浸透しなかったのが正直なところかと思います。しかし、挑戦できる会社にしましょう、業務の内容もどんどん変えていきましょう、とトップ自ら言ってくれており、時間が経つにつれてメッセージが伝わったと感じています。

また、いくつかの工場で成功事例がでると、後続の工場は話を聞いて安心感を感じ、導入推進に繋がるのではないかと思います。

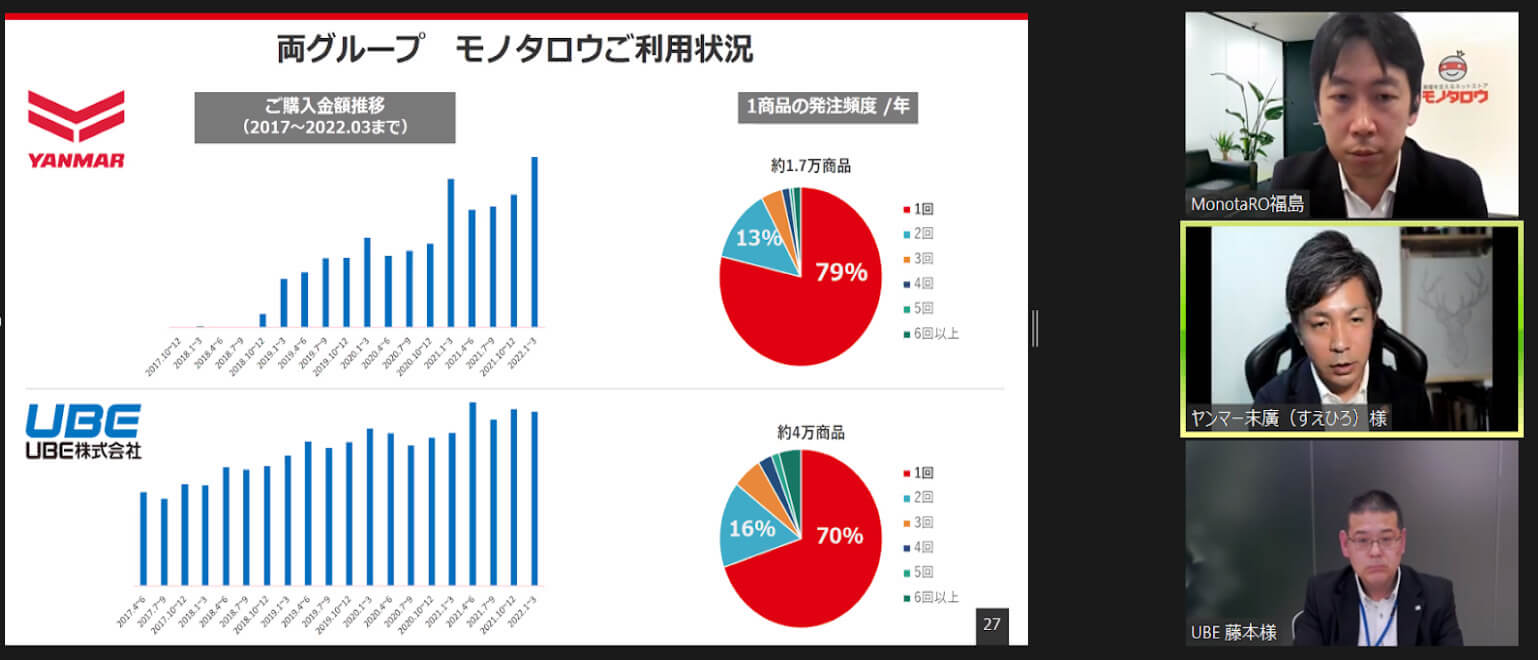

また、工場で利用するのはMROが中心ですが、調べてみると2015年から徐々にモノタロウ一般サイトmonotaro.comの利用が工場で利用しており、すでに浸透していました。上記グラフにてモノタロウの利用が多いのは、過去から長く利用していたことがある信頼感があったことも要因だと感じています。

- ディスカッション②今後の購買改革の取組み

-

最後のセッションにて、今後の購買改革の取組と方向性についてお話いただきました。

積水化学工業高原氏:

今年度中に間接材購買の50%をカタログ購買にしていきたいと思っています。下に記載があるタッチレスにも繋がっていきますので、カタログ購買で購入できるものは、タッチレスで全部実現できると考えています。

- トピックQ&A

-

当日ご聴講者からいただいたご質問とスピーカーによる回答について、代表的な内容をピックアップいたしました。

ご質問[積水化学工業様へ]:取り組みのモデル工場の選定について、メインの大規模な工場か、それともメインではない工場の方がいいか、選定のアドバイスがあれば教えてください。

回答: メイン工場からやりました。理由は、メイン工場でやればできれば他の工場さんでできますよねという風にしてスピードがアップすると考えました。(積水化学工業高原氏)

ご質問:パンチアウトサプライヤは何社くらい繋ぐのが理想的なのでしょうか?積水さん、Coupaさん両方の意見を聞いてみたいです。

回答: 過去の購入実績をいくつか見て、その中でよく使われる物品に着目しました。結果的に現在は10社接続しています。多すぎるという方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ我々も実験中というのが正直なところですね。(積水化学工業高原氏)

Coupaのお客様の中のベストプラクティスでいうと、社数というよりは、売上支出のうちの間接材の割合が7割パンチアウトサプライヤさん経由で出ていくと、Coupaのお客様の中ではトップ25の高さという風に言われているんですね。その7割を達成するにはどういったパンチアウトサプライヤを接続するか考える必要があると思っています。あまり多すぎると多分迷われてしまうでしょうし、少な過ぎるとないと言ってなくなってしまう場合があると思うので、その辺が一つの目安かと感じます。(Coupa小関氏)ご質問[積水化学工業様へ]:カタログ購買率を上げるにあたり、社内の認識度を上げるための取り組みがあれば知りたいです。

回答: 単純かと思われるかもしれませんが、一番トップを走っている工場や研究所の例をどんどん示していくのが一番良いと思いました。前述のように我々研究所はカタログ購買利用度が非常に高い結果が出ています。その次に最初のパイロットの工場、その中の一つがすごくよく使ってくれていて、そういった成功例をとにかくどんどん皆さんに広げていく、見える化するのが大事ですね。(積水化学工業高原氏)

両社からのメッセージ

積水化学工業高原氏:我々の取り組みは非常に現場の方々にも分かりやすく、現在2,500名が使っていますので、その人たち一人一人にわかってもらえるいい仕組みだと思っていますので、ぜひ取り組んでいただけたらと思っております。

Coupa小関氏:Coupaのお客様は、日本でも積水化学工業様をはじめ、非常に多くのお客様がどんどんこういった取り組みを進めていらっしゃいます。簡単に実現できると申し上げることはできませんが、短期間で結果が出やすい領域と考えておりますので、ぜひ多くの皆様とご一緒できたらと思っております。

総括

弊社として、第2回の大規模な自社イベント開催となりましたが、当日のご聴講者も非常に多く、3時間半の長丁場の中大多数の方が最後までご聴講頂いた形となり、企業で購買に関わる方が導入・運用事例や最新Tipsにご興味を持たれていることを肌身で感じました。

パネルディスカッションでは、積水化学工業様のデータ活用についてもお話いただきたかったところ、時間が足りなかったため、今後、さまざまなモノタロウの活用企業様において、集約された購買データをどのように活用し購買DXを推進されていらっしゃるか、といったデータ活用事例をご紹介していきたいと考えております。日本の成長を支える大企業様のDX・改革実現に微力ながらお力添えしていけましたら幸いです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

取組のステップとして、以下スライドのように推進していきました。